Боевая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки

Содержание

- Что такое ушиб грудной клетки?

- Причины ушиба

- Признаки ушиба

- Лечение ушибов грудной клетки

- Чего нельзя делать при ушибах

- Что такое боевая торакальная травма

- Уровни оказания помощи при торакальной травме

- Рекомендации по лечению торакальных травм

- Хирургическое лечение торакальной травмы

- Заключение

Боевые травмы грудной клетки, в частности ушибы, являются серьезной проблемой, которая требует немедленного медицинского вмешательства. Эти повреждения могут иметь значительное влияние на функционирование дыхательной и сердечно-сосудистой систем, вызывая тяжелые последствия для здоровья и жизни пострадавших. В статье мы рассмотрим основные медицинские аспекты лечения таких травм, а также предоставим рекомендации по первой медицинской помощи и дальнейшему лечению.

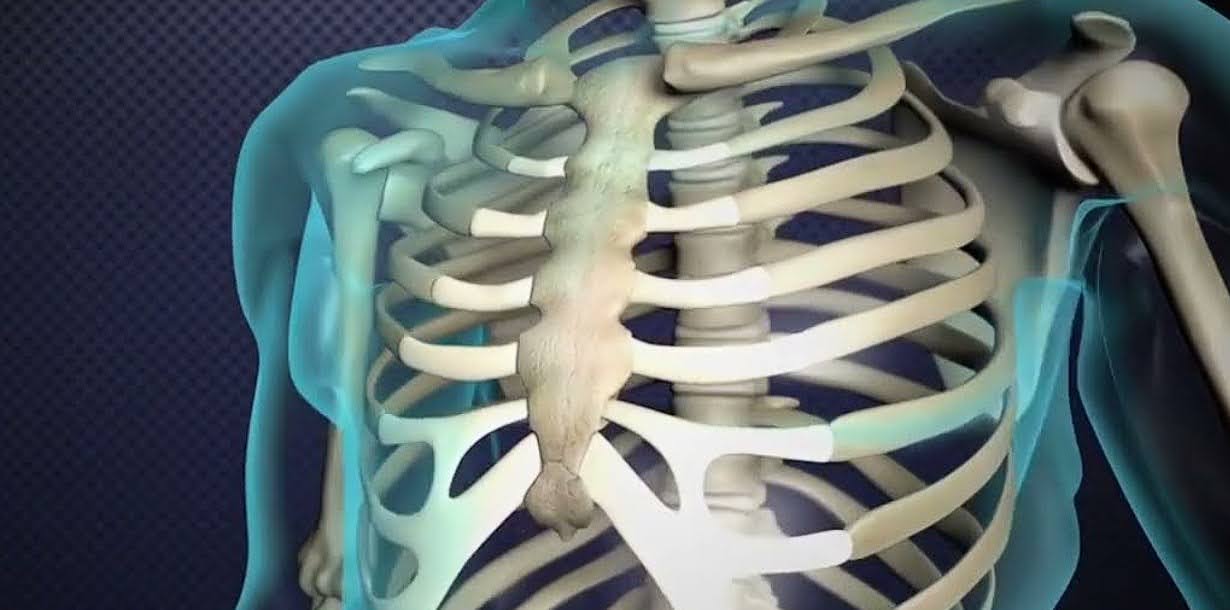

Что такое ушиб грудной клетки?

Ушиб грудной клетки является достаточно распространенной травмой, которая возникает вследствие значительного удара в область груди или при падении на острый предмет. Такая травма предполагает закрытое повреждение, при котором внутренние органы могут подвергнуться серьезным повреждениям.

Удар может сопровождаться повреждениями не только поверхностных тканей, но и важных внутренних органов, таких как легкие и сердце. Вследствие такого удара целостность кожных покровов и костных структур остается неизменной, однако грудная клетка испытывает значительное сжатие, что может привести к боли, отеку и образованию гематом. Часто такой ушиб может осложняться различными патологическими состояниями, требующими медицинского вмешательства для предотвращения серьезных последствий.

Травма грудной клетки может иметь различную степень тяжести, от легких ушибов до серьезных повреждений, которые требуют немедленной медицинской помощи. В тяжелых случаях может потребоваться детальное обследование, включая рентгенографию или компьютерную томографию, чтобы оценить состояние внутренних органов и костей. Своевременное и правильное лечение является ключевым для предотвращения возможных осложнений и обеспечения полного выздоровления пациента.

Причины ушиба

Мягкие ткани обычно повреждаются при ударе о твердый предмет или поверхность. Например, ушиб спины и копчика при падении в воду с большой высоты является достаточно распространенным явлением. Такие повреждения возникают в результате различных ситуаций, включая боевые травмы, спортивные и дорожно-транспортные происшествия или бытовые несчастные случаи.

Тяжесть забоя зависит от нескольких ключевых факторов:

- Твердость травмирующего предмета. Чем тверже предмет, тем большую травму он может нанести. Например, удар о бетонную поверхность приведет к более серьезным повреждениям, чем о мягкий предмет.

- Сила и скорость нанесения удара. Более тяжелые и быстрые удары наносят больший вред. Например, сильный удар футбольным мячом может вызвать ушиб, который отличается от ушиба при легком ударе.

- Размер зоны повреждения. Большая зона повреждения обычно вызывает более значительные осложнения, чем небольшая. Например, удар, охватывающий большую площадь мягких тканей, может привести к большему отеку и гематомам.

- Упругость тканей и особенности их кровоснабжения. Ткани с хорошей упругостью и кровоснабжением могут лучше выдерживать удары и быстрее восстанавливаться. Например, мышечные ткани обычно восстанавливаются быстрее, чем другие.

- Возраст пострадавшего. Молодые люди имеют более эластичные ткани и лучшее кровообращение, что способствует более быстрому выздоровлению. У старших людей ткани могут быть менее упругими, и процесс восстановления может занимать больше времени.

Понимание этих факторов позволяет лучше оценивать состояние пострадавших и определять оптимальные методы лечения для обеспечения их быстрого и полного выздоровления.

Признаки ушиба

Основным признаком ушиба является боль, которая возникает сразу в момент удара. Также может появиться гематома - накопление крови в тканях. Чем больше гематома, тем сильнее боль из-за сжатия мягких тканей и раздражения болевых рецепторов.

Внешние проявления ушиба включают припухлость в месте ушиба. В тех участках, где есть более выраженная подкожная клетчатка, отек будет более заметным. Например, на лице гематомы будут более выраженными. При прощупывании места ушиба пациент ощущает резкую боль. При травмах конечностей возможно нарушение их функций.

Симптомы ушиба ребер включают усиление боли при дыхании, кашле или смехе. Отсутствие характерного хруста при сжатии ребер с обеих сторон или в передне-заднем направлении не исключает перелома.

Сильный ушиб грудной клетки может послужить причиной других осложнений, таких как повреждение сердца или легких. В таких случаях на первый план выходят нарушения функций сердца и легких.

Особого внимания требует ушиб сустава. В этом случае кровоизлияние может произойти не только в околосуставные ткани, но и в сам сустав, что называется гемартрозом. При этом сустав увеличен, его контуры сглажены, а движения в нем затруднены и болезненны. Такая форма ушиба требует назначения специальных лечебных средств.

Лечение ушибов грудной клетки

Общие принципы лечения при любых ушибах остаются неизменными. Прежде всего необходим покой для пострадавшего участка тела. В первые сутки рекомендуются холодные компрессы на 2-3 часа с перерывами по полчаса. Это помогает уменьшить размер гематомы, снизить отек и улучшить микроциркуляцию в месте травмы.

На вторые сутки можно применять УВЧ-терапию. После снижения интенсивности боли назначаются компрессы, озокеритовые и парафиновые аппликации. Также возможно использование средств, которые способствуют рассасыванию гематомы, таких как мази с гепарином.

Электрофорез с антибиотиками или новокаином может применяться при сильных болях. Новокаин также может быть использован для выполнения блокады, если обычные обезболивающие средства не являются достаточно эффективными.

Большие гематомы после ушиба мягких тканей обычно прокалываются большой иглой, кровь отсасывается шприцем, после чего в это место вводятся антибиотики и накладывается стерильная давящая повязка.

Если кровь попала в сустав, ее также аспирируют. После этой процедуры накладывается гипсовая повязка. При гемартрозе также назначают лечебную физкультуру (ЛФК).

Чего нельзя делать при ушибах

В первые сутки после ушиба категорически противопоказаны любые тепловые процедуры на пораженном участке. Согревание вызывает расширение поврежденных сосудов, что усиливает кровотечение и приводит к увеличению гематомы.

Высокая температура создает благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов, что может привести к развитию флегмоны - разлитого нагноения мягких тканей. Это воспаление характеризуется выраженным отеком, покраснением и болью, а также может сопровождаться повышением температуры тела и общей слабостью.

По этой же причине не следует растирать или массировать свежий ушиб. Любое механическое раздражение может ухудшить состояние травмированного участка. Кроме того, если травма сопровождается переломом, который не был сразу обнаружен, острые концы сломанной кости могут дополнительно повредить мягкие ткани, в частности сосуды и нервные окончания. Это может привести к более серьезным осложнениям, таким как кровоизлияния, повреждение нервов и развитие длительной боли.

Это может не только увеличить риск возникновения флегмоны, но и способствовать образованию гематом большего размера. Вследствие этого могут возникнуть значительные отеки, которые затрудняют движение и вызывают сильную боль. В случаях, когда есть подозрение на перелом, неправильные действия могут привести к смещению костных обломков, что потребует более сложного и длительного лечения.

Таким образом, первые действия после ушиба должны быть направлены на охлаждение пораженного участка и обеспечение его покоя. Холодные компрессы помогают сузить сосуды, уменьшить кровотечение и отек, а также облегчить боль. Соблюдение этих принципов поможет избежать осложнений и будет способствовать более быстрому выздоровлению.

Что такое боевая торакальная травма

Боевая торакальная травма возникает в результате поражения во время военных действий или конфликтов. Это может быть результатом огнестрельных ранений, взрывов, фрагментов снарядов или других военных механизмов травмы. Поскольку боевые условия часто включают в себя использование огнестрельного оружия и других взрывчатых веществ, боевые торакальные травмы могут быть тяжелыми и сложными в лечении.

Торакальные травмы отмечаются в 12-50% случаев гражданской травмы. Более 90% таких повреждений у гражданских вызваны тупым механизмом травмы, тогда как хирургическое вмешательство требуется менее чем в 10% случаев. В отличие от этого, значительные торакальные травмы наблюдаются только у 10% пациентов с боевыми ранениями, но большинство из них связано с проникающим механизмом травмы.

Наиболее распространенными торакальными травмами являются пневмоторакс, ушиб легких и повреждение грудной стенки, причем травмы легких или крупных сосудов имеют самый высокий уровень смертности. Для большинства пациентов с торакальной травмой рекомендуется дренирование плевральной полости (то есть "зондовая" торакостомия) как первое диагностическое и терапевтическое вмешательство.

В случаях более тяжелых травм может потребоваться выполнение торакотомии (преимущественно антеролатеральной), стернотомии или других хирургических процедур в зависимости от состояния раненого.

Уровни оказания помощи при торакальной травме

При лечении торакальных травм, учреждения каждого уровня проводят специфические мероприятия, адаптированные к собственному уровню компетентности и доступных ресурсов. Торакальные травмы могут быть опасными для жизни, особенно когда они включают обструкцию дыхательных путей или напряженный пневмоторакс. Такие ситуации требуют немедленного вмешательства, что увеличивает значение эффективного и разумного распределения ресурсов в медицинских учреждениях.

Здесь приведена таблица, детализирующая мероприятия на каждом уровне:

| Уровень | Описание |

|---|---|

| Уровень I | Основная цель состоит в немедленном лечении или стабилизации торакальных травм, которые представляют собой прямую угрозу жизни, например, обструкция дыхательных путей и напряженный пневмоторакс. При обработке повреждений грудной клетки следует соблюдать рекомендации Tactical Combat Casualty Care. |

| Уровень II | Основное внимание сосредоточено на реанимации и хирургических вмешательствах для контроля повреждений. Критически важными диагностическими и терапевтическими мероприятиями являются дренирование плевральной полости. Для пациентов с острым кровотечением может потребоваться антеролатеральная торакотомия или стернотомия. |

| Уровень III | Для большинства травм рекомендуется проведение окончательных хирургических процедур, за исключением сложных трахеобронхиальных травм или повреждений крупных сосудов. |

| Уровень IV | Радикальная терапия. |

Эта таблица структурирует различные уровни мероприятий при лечении торакальных травм, от немедленного реагирования на жизненно важные состояния до более комплексных процедур в более тяжелых случаях.

Рекомендации по лечению торакальных травм

Торакальные травмы являются серьезными медицинскими состояниями, которые требуют компетентного и неотложного лечения. Эти повреждения, касающиеся грудной клетки и прилегающих структур, могут возникать по разным причинам, от автотранспортных происшествий до падений или спортивных травм.

Эффективное управление и лечение торакальных травм базируется на высокой медицинской квалификации, оперативном реагировании и использовании современных методов диагностики и лечения. Рассмотрим основные принципы и рекомендации, которые помогут медицинскому персоналу эффективно справиться с торакальными травмами, обеспечивая максимально возможную реабилитацию и восстановление пациентов:

- Для большинства пациентов с проникающей торакальной травмой и всех пациентов с подозрением на значительный пневмоторакс или гемоторакс рекомендуется первое терапевтическое вмешательство в виде дренирования плевральной полости. В учреждениях I уровня при подозрении на напряженный пневмоторакс рекомендуется выполнять игольную декомпрессию.

- Все пациенты с проникающей торакальной травмой или повреждением верхней части брюшной полости имеют риск внутриперикардиального поражения сердца или крупных сосудов, которые выявляют с помощью УЗИ или перикардиального окна.

- Левая антеролатеральная торакотомия (реанимационная торакотомия) является оптимальным методом для пациентов с проникающей торакальной травмой, которые находятся в критическом или чрезвычайно нестабильном состоянии, или с потерей жизненных функций перед прибытием. Эта процедура должна сопровождаться дренированием правой плевральной полости или расширенным торакотомическим разрезом (например, "кламшел" торакотомия), если подозревается повреждение средостения или правого отдела грудной клетки.

- У пациентов с пульсирующей проникающей раной грудной клетки и гемоперикардом, предпочтение обычно отдается стернотомии. Если нет уверенности в наличии гемоперикарда, следует выполнить под мечевидное (субксифоидальное) перикардиальное окно перед стернотомией.

- Лечение подозреваемых повреждений подключичных сосудов является сложным, технически требовательным и часто предусматривает сочетание стернотомии, передней торакотомии и под/надключичных разрезов.

- Для пациентов с подозреваемой перфорацией пищевода, трахеобронхиальной травмой или тупой травмой крупных сосудов первоочередные меры должны быть направлены на стабилизацию, временный контроль и широкое дренирование, а не на полную коррекцию.

- У нестабильных пациентов с тяжелой торакоабдоминальной травмой рекомендуется комбинация эксплоративной лапаротомии с двусторонним дренированием плевральных полостей и трансдиафрагмальным перикардиальным окном для полноценной оценки и лечения серьезных повреждений.

- Пациентов, которым проводят хирургическое вмешательство в связи с острой торакальной травмой, следует располагать в положении лежа на спине и обрабатывать операционное поле в областях потенциальных разрезов для контроля жизненно важных повреждений. Заднебоковая торакотомия в условиях острой травмы редко оправдана.

- Даже минимальный пневмоторакс у пациентов, которых длительное время перевозят, является неприемлемым. В случаях двусмысленных клинических или радиологических данных, перевозку пациента следует проводить после дренирования плевральной полости.

- В редких случаях, таких как сложная торакальная травма, сопровождающаяся тяжелой гипоксией, гиперкапнией или сердечной недостаточностью, может потребоваться применение экстракорпоральной мембранной оксигенации (ECMO).

Хирургическое лечение торакальной травмы

Пациент с торакальной травмой, для которого запланировано неотложное хирургическое вмешательство, имеет критически угрожающее жизни ранение. Поэтому рекомендуется расположить пациента в положении лежа на спине с вытянутыми в сторону руками, с предварительной обработкой операционного поля от подбородка до колен и от груди до локтей, чтобы обеспечить максимальную доступность для необходимых медицинских вмешательств.

Следует установить доступ большого диаметра (в/в, в/к или центральный венозный) и обеспечить дыхательные пути с помощью эндотрахеальной трубки с манжетой.

Левая антеролатеральная торакотомия, которая рекомендуется в сочетании с дренированием правой плевральной полости, является оптимальным решением для всех пациентов с проникающей торакальной травмой, находящихся в критическом или чрезвычайно нестабильном состоянии.

В случае подозрения на внутриперикардиальную травму или кровотечение в правом плевральном пространстве разрез можно продолжить через срединную линию (то есть выполнить "грейферный" разрез).

Для пациентов с пульсирующей проникающей раной грудной клетки и гемоперикардом обычно рекомендуется использовать стернотомию как оптимальный начальный разрез. При неопределенном диагнозе гемоперикарда (например, в случае недоступности УЗИ или двусмысленной картины, но при высокой клинической вероятности повреждения сердца) следует выполнить под мечевидное перикардиальное окно перед стернотомией.

Лечение повреждений подключичных сосудов является сложным. При подозрении на повреждение проксимального участка левой подключичной артерии безопасным первым разрезом, позволяющим осуществлять проксимальный контроль, является левая передняя торакотомия в третьем межреберье.

Проксимальный контроль правой подключичной артерии лучше всего обеспечивается с помощью срединной стернотомии. В случае необходимости, для обеспечения проксимального контроля при более сложных повреждениях может применяться внутрисосудистая баллонная окклюзия.

После обеспечения проксимального контроля с целью восстановления поврежденной подключичной артерии может быть открыт проксимальный участок слева или справа от средней части подключичной артерии с помощью надключичного разреза.

Подключичный разрез обеспечивает доступ к более дистальному участку подключичной артерии и подключичной вены. В сложных случаях повреждения подключичных сосудов максимальный доступ обеспечивает люковый разрез.

При повреждении паренхимы легких рекомендуется резекцию выполнять неанатомическим способом, если это возможно. Анатомические резекции следует выполнять только в случаях, когда повреждение не поддается консервативному лечению и охватывает всю долю, которую невозможно спасти. Пневмонэктомия следует выполнять только в случае повреждения ворот легких, не поддающихся консервативному лечению, поскольку эта процедура связана с высокой смертностью.

Заднебоковая торакотомия редко оправдана в условиях острой травмы, поскольку она ограничивает возможности доступа к соседним полостям тела (таким как брюшная полость, шея), где часто возникают травмы. Ее стоит рассматривать только в случаях полной коррекции после исключения или лечения других травм.

У пациентов с комбинированными проникающими ранениями в грудную клетку и брюшную полость, а также нестабильной гемодинамикой, быстрое введение двусторонних грудных трубок и выполнение срединной лапаротомии с перикардиальным окном через переднюю часть диафрагмы позволит оценить кровотечение из всех основных полостей организма.

При необходимости, лапаротомию можно расширить до стернотомии для выполнения положительного перикардиального окна. Также можно выполнить отдельную антеролатеральную торакотомию в случае кровотечения в плевральном пространстве. В случае разрыва диафрагмы кровотечение с источником в брюшной полости может проявляться как кровотечение в грудной полости.

Как описано выше, принципы и стратегии контроля повреждений являются ключевыми в неотложной торакальной хирургии. Временный гемостаз при дефектах или травмах грудной стенки можно достичь с помощью марлевой тампонады и гемостатических вспомогательных средств.

Также возможна тампонада неконтролируемого кровотечения из легких, ворот легких или грудной аорты. Однако не рекомендуется выполнять тампонаду перикарда из-за риска возникновения ятрогенной тампонады.

После выполнения процедур контроля повреждений или в случае подозрения на развитие торакального компартмент-синдрома во время интенсивной реанимации можно рассматривать возможность временного закрытия грудной клетки. Это может быть осуществлено с помощью терапии отрицательным давлением или простой адгезивной повязки с грудной дренажной трубкой большого диаметра для дренажа и аспирации.

Заключение

Огнестрельные ранения и травмы представляют значительную угрозу для жизни людей, вызывая различные серьезные осложнения, такие как кровотечения, повреждения дыхательных путей, травмы грудной клетки и легких.

Эффективность лечения зависит от оперативности оказания медицинской помощи и точной диагностики с помощью современных методов, таких как компьютерная томография и ультразвуковое исследование.

После травмы важно проведение ранней реабилитации для уменьшения риска осложнений, включая пневмонию. Для уменьшения рисков рекомендуется принимать профилактические меры, такие как вакцинация и использование защитного оборудования.